Eine Wärmepumpe funktioniert im Prinzip ähnlich wie ein Kühlschrank. Dieser entzieht Lebensmitteln in seinem Inneren die Wärme und gibt sie nach außen ab. Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Umgebungsluft ihre Wärme und geben diese an das Heizungssystem ab, das die Wohnung erwärmt bzw. zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Ventilatoren sorgen für den notwendigen Luftstrom über den Verdampfer des Geräts. Dabei werden die besten Ergebnisse immer dann erzielt, wenn die Ventilatoren von modernen EC-Motoren angetrieben werden: Sie arbeiten energiesparend, lassen sich in der Drehzahl stufenlos regeln, sind langlebig und sehr leise.

Axial- oder Radialventilator?

Die RadiCal-Baureihe

Erfahren Sie mehr über die neue Generation der RadiCal-Baureihe.

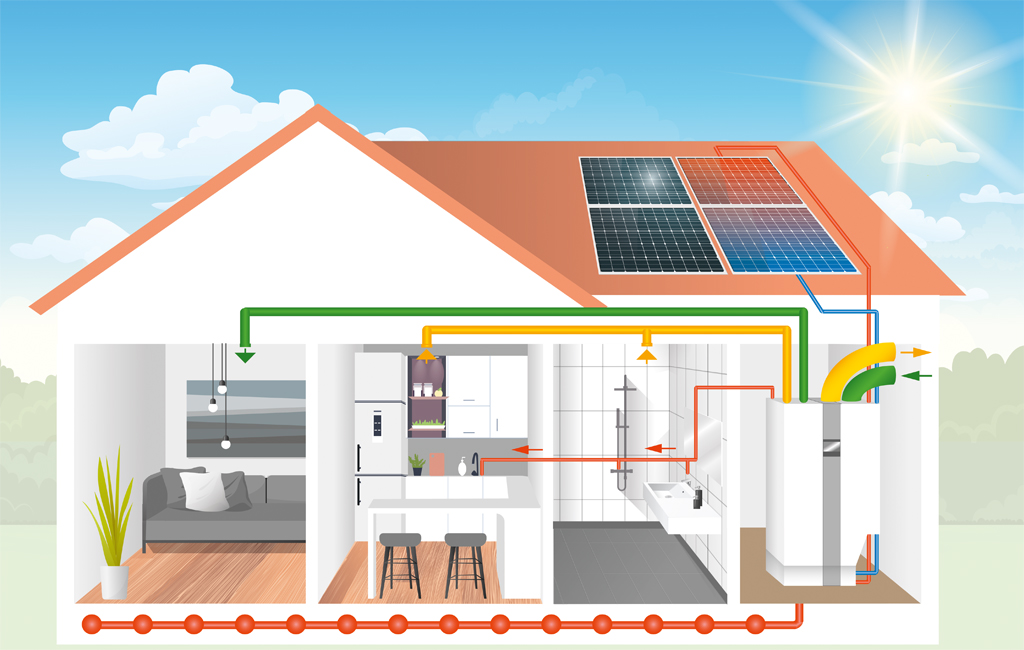

Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es in zwei Varianten; sie sind entweder für die Innen- oder für die Außenaufstellung konzipiert (Bild 1). Beide stellen unterschiedliche Anforderungen an die eingesetzten Ventilatoren (Bild 2). Bei der Innenaufstellung wird die Außenluft über einen Kanal angesaugt und über einen weiteren wieder ausgeblasen. Für diesen Einsatzbereich bieten sich Radialventilatoren an, da sie sich bauartbedingt für höhere Druckanforderungen eignen.

Dass sie sehr kompakt sind, kommt ebenfalls den im Innenraum aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen zugute, denn meist muss man hier mit dem zur Verfügung stehenden Platz haushalten. Das gilt auch für Kombigeräte, die Wärmepumpe und Wohnungslüftung kombinieren (Bild 3).

Bei der Außenaufstellung dagegen ist der Platzbedarf meist unproblematisch. Hier befindet sich der Verdampfer als abgesetzte Einheit im Außenbereich und eine Kältemittelleitung führt nach innen. In diesen Fällen werden hauptsächlich laufruhige Axialventilatoren eingesetzt.

Damit sich für jede Luft-Wasser-Wärmepumpe die passende Ventilatorenlösung finden lässt, bietet der Motoren- und Ventilatorenspezialist ebm-papst sowohl Axial- als auch Radialventilatoren in unterschiedlichen Baugrößen an.

Für besonders lärmsensiblen Außenbereich hat der Ventilatorenspezialist zwei Ventilatorbaureihen entwickelt: Beide eignen sich für den Einsatz mit natürlichen und brennbaren Kältemitteln und sind dank ihrer speziellen Auslegung besonders leise. Die Wärmepumpen werden so nicht zum Störfaktor und fügen sich gut in die Umgebung ein. Während sich der AxiEco Plug-in für Wärmepumpen eignet, die eine große Druckreserve am Verdampfer verlangen, ist der AxiTone eher darauf ausgelegt, bei geringerem Gegendruck höhere Volumenströme zu liefern, wenn die Auslegung der Wärmepumpe dies erfordert.

Axialventilator mit großer Druckreserve

Vor allem den Verdampfern setzt die Vereisung zu, wenn sich Luftfeuchtigkeit bei kalten Umgebungstemperaturen am Wärmetauscher als Eis niederschlägt. Dadurch verengen sich die Luftwege und der Luftwiderstand und damit der Gegendruck nehmen zu. Ventilatoren müssen dann deutlich mehr Druckreserven bieten. Hier kann der neue AxiEco Plug-in punkten (Bild 4). Untersuchungen haben gezeigt, dass seine Strömungstechnologie zum einen die Vereisung reduziert, zum anderen verringert sich bei steigendem Druck der Volumenstrom nur sehr gering. Das ist auch bei Wärmepumpen, die im Winter heizen und im Sommer kühlen, ein Vorteil, da die Arbeitspunkte dann je nach Betrieb variieren.

Der Ventilator, der in den für Wärmepumpen bei Ein- oder Zwei-Familienhäusern typischen Baugrößen 450 und 500 verfügbar sein wird, wurde zudem mit einem Vorleitgitter ausgestattet. Dieses FlowGrid, das als Gleichrichter für die Luftströmung wirkt, reduziert geräuscherzeugende Störungen im Luftstrom drastisch. Dadurch nimmt der Schalldruck im gesamten Frequenzbereich ab, insbesondere auch der störende Drehklang, also das unangenehme „Brummen“ im niedrigen Frequenzbereich.

Gleichzeitig dient das Vorleitgitter als Motoraufhängung und bei Bedarf kann der Gerätehersteller ein Heizband einlegen. Dabei wiegt der neue Axialventilator 30 % weniger als die vergleichbare HyBlade Ausführung mit Stahlwandring. Bei der Installation muss also mit deutlich weniger Gewicht hantiert werden und durch die kompakten Abmessungen lässt sich oft das Design des Endgeräts optimieren. Die AxiEco Plug-in Ventilatoren werden als einbaufertige Plug & Play-Lösung inklusive Düsenplatte und FlowGrid geliefert.

Leiser Ventilator mit drei Flügeln

Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei denen aufgrund ihrer Auslegung hoher Gegendruck eher die Ausnahme ist, bietet sich der dreiflügelige AxiTone an, der zunächst in der Baugröße 450 mm und dann später in den Baugrößen 500 und 630 mm zur Verfügung stehen wird (Bild 5).

Seine Kennlinie verläuft flacher, er liefert große Luftmengen und wie der Name schon vermuten lässt: er arbeitet besonders leise. Zu beidem trägt die nach strömungstechnischen Kriterien optimierte Schaufelgeometrie bei. Die große Fläche und die steile Stellung sorgen für hohen Volumenstrom, die Sichelung reduziert Verwirbelungen und damit die Geräuschentwicklung.

Neu sind auch Serrations an der Schaufelvorderkante, die sich ebenfalls positiv auf das Geräuschverhalten auswirken, indem sie tonale Anteile im Geräusch minimieren. Verflüssiger in Wohngebieten, bei denen besonders auf minimale Geräuschemissionen zu achten ist, profitieren deshalb auch von diesem leisen Axialventilator. Der AxiTone wird als einbaufertige Motor-Laufrad-Kombination in beiden Förderrichtungen, also saugend oder drückend und optional mit Schutzgitter und Tragring angeboten. Er eignet sich ebenso für Applikationen mit brennbaren Kältemitteln.

Psychoakustik – Wie soll ein Ventilator klingen?

Die Psychoakustik befasst sich mit der Beschreibung des individuellen Geräuschempfindens im Verhältnis zu messbaren Schallpegel, will also definieren, warum wir ein Geräusch als angenehm oder lästig empfinden. Darüber sagt der physikalisch im Teststand gemessene Schallpegel leider nichts aus. Trompetenspiel beispielsweise und der Bagger auf einer Baustelle haben nämlich ungefähr die gleiche Schallleistung, werden aber psychoakustisch völlig unterschiedlich bewertet. ebm-papst hat sich dieser Thematik angenommen und ein spezielles Psychoakustik-Labor für acht Testhörer eingerichtet, denen die Geräusche der Ventilatoren in unterschiedlichen Konfigurationen vorgespielt werden. Mitarbeiter befragen die Probanden anschließend und schaffen so eine Datenbasis unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Grundlage dafür sind die psychoakustischen Parameter Lautheit (Einheit sone), Schärfe (Einheit acum), Tonheit (Einheit mel), Rauigkeit (Einheit asper) und Schwankungsstärke (Einheit vacil). Daneben sind Tonhaltigkeit und Impulshaltigkeit bedeutsame Größen. Sie lassen sich mit Mikrofonen messen und mit den Aussagen der Testpersonen vergleichen. Die Beurteilungen der Testpersonen werden mithilfe statistischer und psychologischer Verfahren bewertet. Die Ergebnisse fließen in die Produktentwicklung ein. Schlussendlich ist das Ziel ein Ventilator, dessen Betriebsgeräusch von einer möglichst breiten Masse an Testpersonen als angenehm empfunden wird.

CFD-Simulation als Dienstleistung

Muss ein Wärmetauscher möglichst gleichmäßig durchströmt werden? Soll die Simulation Druckverluste aufspüren? Möchte der Kunde generell die Auswahl des Ventilators überprüfen? Soll das Gerät, in dem der Ventilator arbeitet, möglichst leise sein? Mit Hilfe von CFD lassen sich die Strömungsverhältnisse im Kundengerät berechnen, visualisieren und verbessern oder auch unterschiedliche Konzepte miteinander vergleichen. Energieverbrauch und Geräusch eines Ventilators können sich deutlich verändern, je nachdem wie das Gehäuse die Durchströmung begünstigt, ob beispielsweise axial von vorne angesaugt wird, radial von allen Seiten oder einseitig. In schlechten Fällen kann sich dadurch die Leistungsaufnahme verdoppeln, bzw. der Wirkungsgrad halbieren und auch der Geräuschpegel signifikant erhöhen. Dabei hilft CFD die strömungstechnischen Gegebenheiten im Gerät zu verstehen. ebm-papst unterstützt hier mit seiner langjährigen CFD-Erfahrung und bietet solche Auswertungen und Berechnungen an, damit die Ventilatoren in der Anwendung so effizient wie möglich arbeiten. Bereits durch kleine Optimierungen der Einbausituation, können Druckverluste reduziert, die Effizienz erhöht oder Laufgeräusche minimiert werden.

Schreiben Sie einen Kommentar