Die heutige Technik ist in vielen Bereichen auf gezielte Luftkühlung angewiesen. Moderne DC-Axiallüfter punkten dabei gleich in mehrfacher Hinsicht: sie sind energieeffizient, langlebig, wartungsfrei und je nach Ausführung auch in Netzwerke einzubinden. Ein Nachteil vieler Lüfter ist aber ihr unangenehmes Betriebsgeräusch. Mit neuen Lüfterkonzepten können die Geräuschemissionen je nach Betriebspunkt deutlich reduziert werden. Lüfter mit geringem Geräusch, das zudem als weniger störend empfunden wird, eignen sich besonders für Anwendungen in Bereichen, in denen Menschen leben und arbeiten.

Bild 1: Die Technik rückt in vielen Bereichen immer näher an den Menschen heran. Hier können laufruhige Lüfter das Wohlbefinden der Umgebung verbessern. (Foto | fotolia.com/3darcastudio)

In vielen Einsatzfällen sind solche leisen Lüfter mit hoher Förderrate gefragt. Ist z. B. im Haus eine dezentrale Lüftung oder ein Solarwechselrichter eingebaut, soll das Wohnumfeld nicht durch störende Geräusche beeinträchtigt werden (Bild 1). Gleiches gilt in der Automatisierungstechnik z. B. bei Frequenzumrichtern (Bild 2). Für die Medizintechnik ist ein geringer Geräuschpegel bei der Elektronikkühlung wichtig, um Patienten nicht zusätzlich zu beeinträchtigen. Ob Kühltheken im Supermarkt oder IT-Telekommunikation mit Schaltschränken, IT-Server und Netzgeräten, die Technik rückt in vielen Bereichen immer näher an den Menschen heran. Hier können Lüfter von ebm-papst, die die Kühlluft ohne überflüssige Geräusche fördern, einen wesentlichen Beitrag leisten um Alltagstechnik leiser zu gestalten.

Ursachen der Geräusche

Bild 2: Die Zahl der Frequenzumrichter nimmt stetig zu, eine leise Kühlung verbessert die Arbeitsumstände. (Foto | fotolia.com/Michael)

Lüftergeräusche kann man grob zwei Entstehungsmechanismen zuordnen. Zum einen Geräusche, die unmittelbar durch Luftbewegung und die damit verbundenen Druckschwankungen erzeugt werden (Aeroakustik), zum anderen entstehen Geräusche beim Aufeinandertreffen oder Reiben von festen Körpern (Körperschall). Zu diesen zwei Hauptmechanismen kommen noch Geräusche, die in der integrierten Leistungs- und Steuerelektronik entstehen können. Besonders die aerodynamisch erzeugten Geräusche stellen eine Herausforderung im Lüfterdesign dar. Schon kleinste Veränderungen am Blattdesign oder an Haltestegen und Gehäuse können bedeutende Auswirkungen auf Geräuschpegel und -qualität haben. So kann zum Beispiel der Luftstrom an den Außen- und Endkanten der Schaufeln abreißen und die entstehenden Turbulenzen verstärken die Schallerzeugung. Auch der Luftstrom der über die Stege, die den Rotor im Gehäuse halten bläst, erzeugt Verwirbelungen. Zusätzlich entstehen Druckschwankungen, wenn ein Schaufelblatt an einem Steg vorüber streicht.

Körperschall ist die zweite Komponente, die wesentlich zum Betriebsgeräusch beiträgt. Erzeugt werden diese Vibrationen der Lüfterstruktur zum Beispiel durch eine Unwucht des Rotors, oder elektrische bzw. magnetische Anregung im Motor ähnlich dem bekannten Trafobrummen. Die Struktur wirkt dann wie ein Lautsprecher. Besonders stark sind die Vibrationen, wenn Resonanzfrequenzen in der Lüfterstruktur angeregt werden. Ab einer bestimmten Drehzahl wird die Geräuschemission des Lüfters jedoch von den aeroakustischen Effekten dominiert.

Laufruhe lässt sich erarbeiten

Bild 3: Das hauseigene Testlabor und ein Luftleistungsprüfstand helfen beim Praxistest neuer Entwicklungen.

Um diese aeroakustischen Effekte zu minimieren, werden die rotierenden Schaufeln komplex geformt. Das Ziel dieses aerodynamischen Optimierungsprozesses sind geringe Geräuschemissionen bei hohem Wirkungsgrad. Dieses Ziel erreicht man unter anderem durch aufeinander abgestimmte Flügel und Stege (z.B. durch abgestimmte Geometrien von Schaufelhinterkante und Stegvorderkante. Optimale Ergebnisse erzielten die Lüfterspezialisten von ebm-papst bei ihrem neuen Lüfter durch kontinuierliche Verbesserungen, die sie mit spezieller, hauseigener Simulationssoftware berechneten und am hauseigenen Prüfstand in der Praxis verifizierten (Bild 3). Gegen den Körperschall helfen feingewuchtete Rotoren, die in wartungsfreien Kugellagern schwingungsarm laufen. Zusammen mit einer schwingungsoptimierten Struktur (über moderne Finite-Elemente Methoden ausgelegt) werden kleinstmögliche Anregungen erreicht. Der magnetischen und elektrischen Anregung begegnen die Konstrukteure durch optimierten magnetischen Fluss in Stator und Rotor des Motors sowie optimierte elektrische Verbindungen und ausgesuchte Elektronikkomponenten.

Maßnahmen in der Praxis

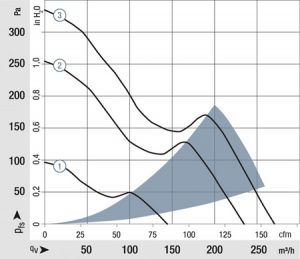

Die Entwickler müssen gegen den Lärm daher auf eine ganze Reihe von Verbesserungen setzen, um das Betriebsgeräusch zu minimieren. Als Beispiel kann der neue S-Panther dienen (Bild 4). Ein optimierter Strom- und Magnetfluss sowie die präzise ausgewuchtete Rotor Einheit sorgen für ruhigen Lauf. Die aerodynamisch designten Außenkanten der Rotorschaufeln mit sogenannten Winglets, speziell angeordnete Stege (Bild 5) minimieren die Turbulenzen zwischen Schaufel und Gehäuse. Zusammen mit dem neuen Stegdesign ermöglichen die Verbesserungen dem Lüfter 3 % effizienter zu arbeiten als sein Vorgänger (Bild 6).

Ein optimierter Strom- und Magnetfluss sorgen für einen ruhigen Lauf.

Modernes Lüfterdesign berücksichtigt bei ebm-papst neben der physikalischen Lüfterauslegung und dem speziellen Antriebskonzept bzw. der Steuerelektronik auch die Materialfrage und Bauausführung des Lüfters. Kunststoffe bieten hier durch das Spritzgießen eine große Designvielfalt, sind leicht und bieten (abhängig vom eingesetzten Kunststoff) hohe Korrosions- und Verschleißfestigkeit. Der 3250J baut daher auf ausgesuchten Kunststoffen auf, die sowohl exakte Konturen beim Spritzguss sicherstellen, als auch eine hohe materialinhärente Dämpfung bieten. Sein Gehäuse besteht aus PBT-GFK (glasfaserverstärktes Polybutylentherephtalat) und das Lüfterrad aus PA-GFK (glasfaserverstärktes Polyamid). Der Antriebsmotor kann so gut in das Lüfterrad integriert werden, Statorspulen und Elektronik sind ebenfalls mit Kunststoff voll umgossen. Das sorgt u. a. für guten Schutz gegen Wasser, Staub und Salznebel.

Gelungener Spagat zwischen Leistung und Leise

Der technische Aufwand für leise aber kraftvolle Lüfter ist hoch, bringt aber in vielen Bereichen deutliche Vorteile. Den 92 x 92 x 38 mm (H x B x T) großen S-Panther gibt es daher für 12, 24 und 48 VDC Betriebsspannung, jeweils optional in Schutzart IP68 und IP54. Je nach Variante (7, 24 und 35 W Leistung sind möglich) fördert er zwischen 145 und 270 m3/h bei einem Betriebsgeräusch von lediglich 47 bzw. 63 dB(A). Die Lebensdauer liegt bei über 85.000 h (L10, 40 °C) nach der strengen hauseigenen Testkonfiguration und bei ca. 150.000 h nach Standardbewertung. Verschiedene Sonderausführungen wie Tachosignalausgang, Go/NoGo-Alarm oder ein interner bzw. externer Temperatursensor sind ebenso möglich wie ein PWM-Steuereingang oder Analog-Eingang. Der vergossene Antrieb und besonders abgedichtete Lager bieten einen Feuchte- und Salznebelschutz und durch den hohen Wirkungsgrad wird weniger elektrische Energie benötigt. Wer dagegen Wert auf allerhöchste Luftleistung legt und dabei Lärm in Kauf nehmen kann, ist mit einem Lüfter der S-Force Serie gut bedient. Bis zu 280 m3/h bei allerdings 73 dB(A) sind dann möglich. Die Druckerhöhung verbessert sich ebenfalls von maximal 340 auf bis zu 700 Pa. Das sichert eine hohe Luftförderrate auch bei größeren Luftwiderständen im Gerät z.B. durch Filter oder kompakte Bauteilanordnung.

Schreiben Sie einen Kommentar