Inhaltsverzeichnis

Schallquellen bei Ventilatoren auf die Spur zu kommen ist nicht einfach, denn während aerodynamische Simulationsprogramme recht weit entwickelt und am Markt etabliert sind, ist die Simulation von Aeroakustik heute noch Gegenstand der Forschung. Die erforderliche räumliche Auflösung kleiner turbulenter Strukturen verlangt im Vergleich zur aerodynamischen Simulation wesentlich höhere Zellzahlen. Für einen Ventilator in einer bestimmten Strömungssituation können das sogar mehrere Millionen im zwei bis dreistelligen Bereich sein.

Zudem ist immer eine hohe zeitliche Auflösung notwendig, typische Schritte liegen hier im Bereich von 10 Mikrosekunden. Die benötigten Rechenressourcen und der damit verbundene zeitliche und finanzielle Aufwand sind dementsprechend hoch. Deshalb werden auch z. B. bei Ventilatoren nur die größeren (für die Akustik relevanten) turbulenten Strukturen aufgelöst. Trotz dieser Einschränkungen bleibt der Aufwand beachtlich und zurzeit wird an Ansätzen zur Reduktion des Rechenaufwands gearbeitet. Unterstützung bringen dabei auch experimentelle Verfahren.

Beamforming mit dem Mikrofonarray

Als experimentelles Verfahren zur Ortung von Schallquellen am rotierenden Ventilator nutzt der Motoren- und Ventilatorenspezialist ebm-papst beispielsweise das sogenannte Beamforming-Verfahren als Ergänzung zu der aufwändigen aeroakustischen Simulation. Herzstück ist ein kreisförmiges Mikrofonarray (Bild 1), bei dem 80 Mikrofone auf zwei Ebenen angeordnet sind.

Das Mikrofonarray ist im Ventilatorenprüfstand auf der Saugseite eingesetzt und misst dort die Laufzeitunterschiede der Schallwellen zu den einzelnen Mikrofonen. Ausgeklügelte Algorithmen werten dann die über 30 Sekunden bei bekannter Ventilatordrehzahl gewonnenen Daten aus. Das Ergebnis zeigt, dass das Beamforming-Verfahren die gleichen Trends erkennt wie die aeroakustische Simulation (Bild 2). Aufgrund der experimentellen Ergebnisse lässt sich somit auch die numerische Simulation überprüfen und optimieren. ebm-papst nutzt zur Ortung von Schallquellen das Beamforming-Verfahren als Ergänzung zur aufwändigen aeroakustischen Simulation.

Die Auswertungen lassen bei einem typischen Axialventilator zwei dominante Geräuschquellen erkennen: die Kopfspaltströmung zwischen Schaufel und Wandring sowie die sogenannten Zuströmturbulenzen (Bild 3). Am Kopfspalt kommt es durch den Druckunterschied zwischen der Druck- und Saugseite zur Überströmung der Ventilatorschaufel an der Schaufelspitze. Die Strömung interagiert dort mit den vorhandenen Kanten, also der Schaufeloberfläche und der umgebenden Gehäusewand. Es bilden sich Wirbel, die bei der Ablösung den Schallpegel um bis zu 10 dB erhöhen können.

Zuströmturbulenzen kommen vor allem dann zum Tragen, wenn der Ventilator eingebaut ist. Für den Test mit dem Mikrofonarray wurde dazu ein Kasten gewählt, wie er beispielsweise bei Wärmetauschern üblich ist. An den Gehäusewänden entstehen Rückströmgebiete mit entsprechender Zirkulation, also Luftverwirbelungen. Diese werden dann zu den Stellen mit dem engsten Abstand zwischen Ventilator und Gehäusewand gezogen. Dort verbinden sich die Verwirbelungen beider Seiten miteinander.

Diese „Wirbelzöpfe“ sorgen dann für hohe Turbulenzen (Bild 4). An der Schaufelvorderkante kommt es dadurch zu großen Druck- und Geschwindigkeitsschwankungen, was zu teilweise drastischen Zusatzgeräuschen vor allem im niederfrequenten Bereich führt.Zum einen entsteht ein breitbandiges Rauschen, zum anderen aber auch schmalbandige tonale Schallanteile, die auch als Drehklang bezeichnet werden. Die dafür typischen, unangenehm „brummenden“ Geräusche hat wohl jeder schon einmal gehört.

Von der Ursachenforschung zur Geräuschbekämpfung

Sind die Geräuschquellen lokalisiert, lassen sich Maßnahmen ergreifen, um die Aeroakustik der Ventilatoren zu verbessern: Wie sich zeigte, hat der Spaltabstand zwischen Schaufelspitze und Wandring einen großen Einfluss auf das Geräuschverhalten. Zwar nimmt das Geräusch bei kleiner werdendem Spalt ab, aber das Spaltmaß kann aufgrund fertigungsbedingter Notwendigkeiten nicht beliebig verkleinert werden, ohne Berührungen der Schaufelspitze am Wandring zu riskieren.

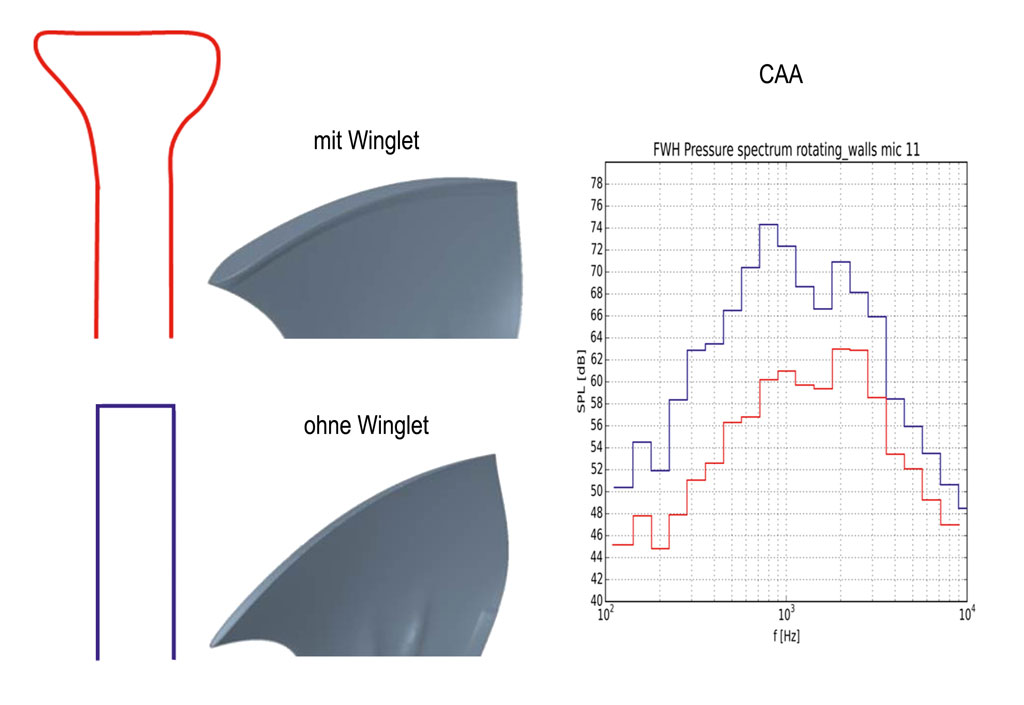

Hier helfen Winglets weiter. Mit diesen definierten geometrischen Verformungen an der Schaufelspitze können die Kopfspaltströmung und die sich bildenden Wirbel so beeinflusst werden, dass sich eine deutliche Geräuschreduktion ergibt (Bild 5). Die Kopfspaltströmung wird positiv beeinflusst, was die Interaktion der Strömung mit den Kanten verringert. So ergibt sich eine Schallleistungsreduktion von bis zu 10 dB.

Um die Zuströmturbulenzen zu reduzieren, helfen geometrische Veränderungen am Ventilator alleine nicht, da sich diese aus der Einbausituation ergeben. Zusätzliche Dämmmaßnahmen am Gehäuse bringen meist auch wenig Erfolg, denn entsprechende Dämmplatten wirken typischerweise erst ab höheren Frequenzen. Weiter hilft ein anderer Ansatz: Verbessert man die Zuströmung der Luft zum Ventilator, verringern sich die Turbulenzen und somit auch die durch sie verursachten, lästigen niederfrequenten Geräusche. ebm-papst hat deshalb ein spezielles Vorleitgitter (FlowGrid) entwickelt, das praktisch wie ein Gleichrichter auf die Luftzufuhr wirkt. Es reduziert dadurch drastisch die geräuscherzeugenden Störungen in der Zuströmung und wirkt bei Axial- und Radialventilatoren gleichermaßen (Bild 6).

Unabhängig von den baulichen Gegebenheiten und der Einbausituation im Gehäuse erreichen die Ventilatoren damit Geräuschwerte, die mit dem Betrieb unter Labortestbedingungen vergleichbar sind. Die aeroakustischen Untersuchungen haben damit bewiesen, dass sie erheblich zur Ventilatoren-Optimierung beitragen. Auf die Zukunft darf man gespannt sein, sicher werden die energieeffizienten Ventilatoren von ebm-papst immer noch ein bisschen leiser werden.

Soundcheck für Wärmepumpen: Psychoakustik für minimale Geräuschentwicklung

Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Heizleistungen von etwa 3 bis 30 kW sind für viele Ein- und Mehrfamilienhäuser eine sinnvolle Lösung. Sie arbeiten jedoch nicht völlig geräuschlos. Dabei ist keineswegs nur der messbare Schalldruckpegel ausschlaggebend, sondern das menschliche Geräuschempfinden und hier kommt die Psychoakustik mit ihren Untersuchungsmethoden ins Spiel.

„Zahlen allein sagen nichts aus“

Das Niveau der Geräuschemissionen ist ein entscheidendes Qualitätskriterium für Ventilatoren. Wie ebm-papst für wohlklingende Produkte sorgt, erklärt Dr. Marc Schneider, Gruppenleiter Akustik.

Ab wann wird ein Ventilatorgeräusch als störend empfunden?

Das lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Natürlich gibt es physikalische Merkmale wie den Geräuschpegel, die man im Teststand messen kann. Solche Zahlen allein sagen aber oft noch nichts darüber aus, wie das menschliche Ohr solche Geräusche einordnet. Für die subjektive Beurteilung ist etwa wichtig, wie „rau“ ein Geräusch wahrgenommen wird.

Viele Geräusche enthalten tonale Komponenten, die stark störend wirken können.

Dr. Marc Schneider, Gruppenleiter Akustik ebm-papst

Ein solches Empfinden kann entstehen, wenn das Signal durch Änderung von Frequenz oder Amplitude eine zeitliche Struktur erhält. Viele Geräusche enthalten zudem tonale Komponenten, die stark störend wirken können. Dieses Empfinden unterscheidet sich von Person zu Person, was die Bewertung noch verkompliziert. Der eine reagiert auf tieffrequente Geräusche negativ, der andere zuckt bei den Höhen eher zusammen.

Wie misst man dieses persönliche Empfinden?

Wir haben bei ebm-papst mit dem „AudiMax“ ein sogenanntes Psychoakustiklabor eingerichtet. In dieser schallisolierten Einrichtung haben wir Platz für bis zu acht Testhörer, denen wir die Geräusche unserer Produkte in unterschiedlichen Konfigurationen vorspielen können.

Wie gelangen Sie mit dieser Methode zu verwertbaren Ergebnissen?

Unsere Mitarbeiter befragen die Probanden anschließend und schaffen so eine Datenbasis unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Damit können wir in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Produktentwicklung evaluieren, welche Maßnahmen greifen und welche nicht. Schlussendlich ist das Ziel ein Ventilatorgeräusch, das von einer möglichst breiten Masse an Testpersonen als angenehm empfunden wird.

Wie wirkt Schall?

Die Geräuschbewertung fasst Physik und Menschen in Zahlen.

Die Qualität eines Produktes hinsichtlich seiner Geräuschemission wird meist durch den dB(A)-Wert bestimmt. Damit ist der Schalldruckpegel gemeint, den eine akustische Quelle in einem gewissen Abstand erzeugt. Lärmbelastung kann in Abhängigkeit von der Höhe der Wechseldrücke, aus denen der Schalldruckpegel ermittelt wird, zu einer leichten Minderung geistiger Leistungsfähigkeit bis hin zu Schmerz und Bewusstlosigkeit führen.

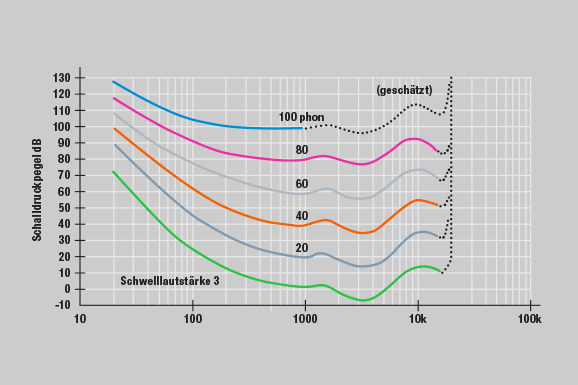

Hinter dB(A) verbirgt sich auch ein Bewertungsverfahren für akustische Messungen, das die Frage „Wie wirkt Schall auf den Menschen?“ beantworten soll. Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler seit Jahrzehnten, aber zunehmend auch Ingenieure. Folgende Erkenntnisse wurden beispielsweise in psychoakustischen Studien gesammelt: Aus physiologischen Gründen nimmt der Mensch nicht jede Frequenz gleich wahr. Das Diagramm (Abbildung 1) visualisiert das Ergebnis von Hörversuchen mit Tönen unterschiedlicher Frequenzen. Die Kurven zeigen in Abhängigkeit von der Frequenz, wie viel Schalldruckpegel nötig ist, damit der Schall vom Menschen uniform wahrgenommen wird. Man redet dann von Lautheit.

Empfindung von Lautstärke

Das menschliche Ohr ist in der Lage, akustische Wellen sehr unterschiedlicher Amplituden wahrzunehmen. Bei einer Frequenz von 1 kHz liegt die Hörschwelle bei ca. 20 µPa, die Schmerzgrenze bei circa 64 Pa.

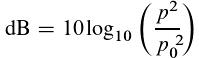

Um diese sehr hohe Dynamik zu visualisieren, wurde die dB-Skale folgendermaßen hergeleitet:

mit p0 = 20 µPa und p2 bezeichnen die Energie des akustischen Signals.

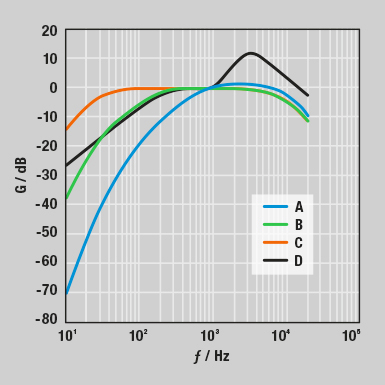

Die Erkenntnisse aus diesem Diagramm sind vielfältig. Zum einen ist zu sehen, dass das menschliche Ohr im Bereich von zwei bis vier Kilohertz am empfindlichsten ist. Wesentlich höhere oder niedrigere Frequenzen werden als leiser wahrgenommen — trotz identischem Schalldruckpegel. Zum anderen ist zu erkennen, dass diese Eigenschaft des Gehörs noch von der Lautheit selbst abhängt. Zur Gestaltung der dB(A)-Bewertung wurde die Isokurve bei 40 Phon verwendet (Abb. 2). Neben der dB(A)-Bewertung gibt es noch weitere Frequenzbewertungen. Beispielsweise wird dB(C) bei hohen Schalldruckpegeln als bessere Alternative vorgeschlagen. Im Bereich des Lärms von Fluggeräten hat sich die dB(D)-Bewertung verbreitet. Der dB(A)-Wert und seine Reduktion von einer Produktgeneration zur nachfolgenden stellt im Bereich industrieller Güter ein Verkaufsargument dar. Dies reicht nicht aus, wenn der Effekt der Geräuschreduktion beim Menschen aufgrund einer noch wesentlich differenzierteren Wahrnehmung als der reinen Lautheit bestimmt wird. Weitere Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass eine Geräuschreduktion um circa zehn dB(A) als Halbierung der Lautheit wahrgenommen wird.

Beispiele für Geräusche, in dB(A)

- 160: Gewehrschuss in Mündungsnähe

- 130: Düsenjäger in 7 m Abstand

- 120: Verkehrsflugzeug in 7 m Abstand

- 110: Personenflugzeug in 7 m Abstand

- 100: Kreissäge, Posaunenorchester

- 90: PKW mit 100 km/h in 1 m Abstand

- 80: PKW mit 50 km/h in 1 m Abstand

- 70: Rasenmäher

- 60: Normales Gespräch, PKW in 15 m Abstand

- 50: Leise Radiomusik

- 40: Brummen eines Kühlschranks

- 30: Flüstern

- 20: Tropfender Wasserhahn

- 10: Blätterrauschen im Wald

- 0: Definierte Hörschwelle

Schreiben Sie einen Kommentar