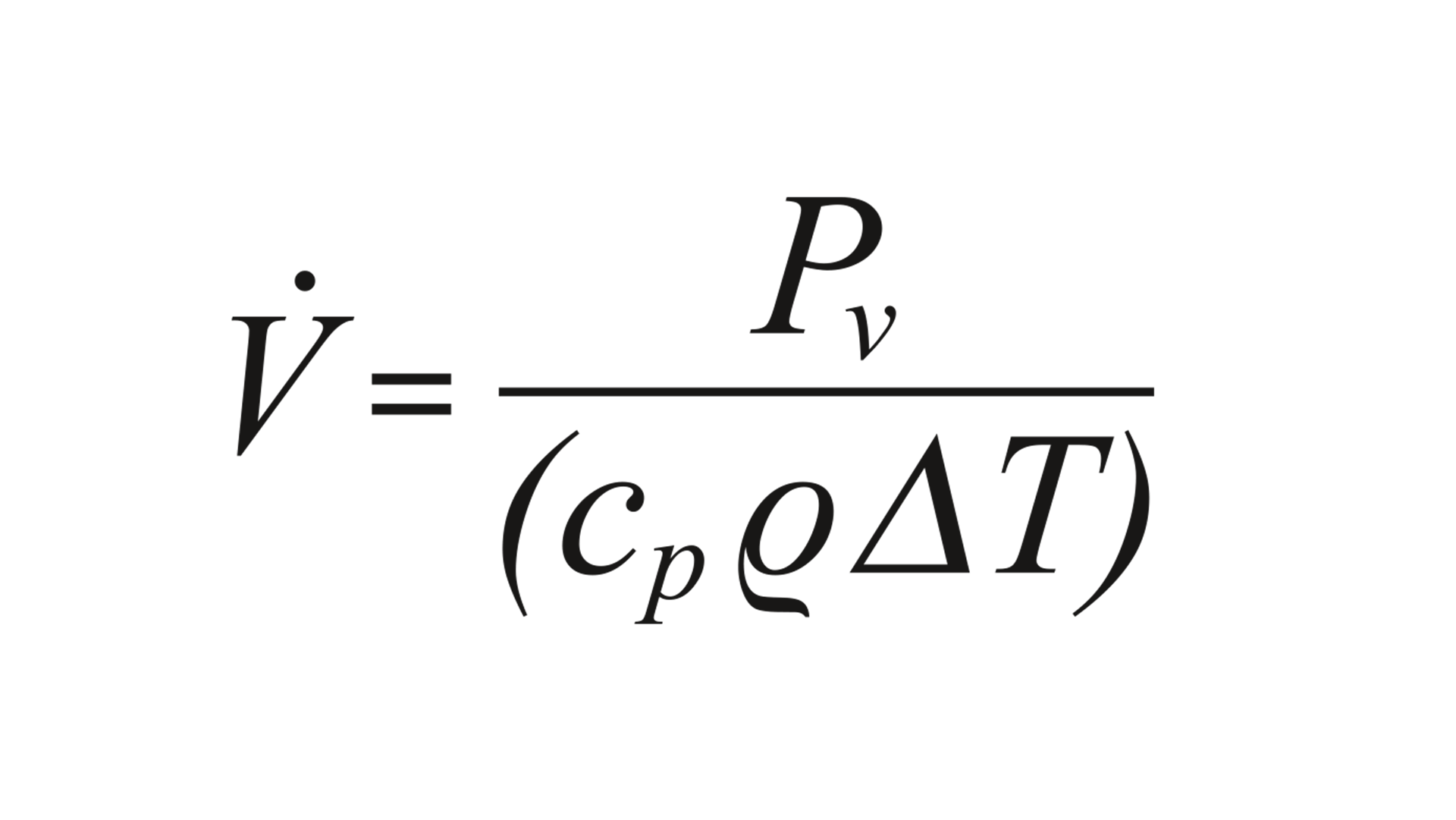

Das Ingenieursleben wäre so viel einfacher, gäbe es die perfekte Energieumwandlung. Doch in unserer Welt gibt es nun einmal überall Verluste: Server, Netzwerkarchitektur oder Solarwechselrichter werden heiß – ihre elektrische Verlustleistung (Pv) wandelt sich in Wärmeleistung gleicher Größe und lässt die Temperatur der zur Kühlung bereitgestellten Luft ansteigen (∆T). Kühlt man die Bauteile nun zum Beispiel per Luftstrom, braucht man nur noch die spezifische Wärmekapazität der Luft (cp) und deren Dichte (ϱ) zu kennen und kann ausrechnen, welchen Volumenstrom (V̇) der Lüfter für eine maximal zulässige Erwärmung der Luft bereitstellen muss.

In der Regel ist diese Rechnung jedoch nur eine erste Annäherung, auf die eine aufwendige Modellierung und Thermosimulation folgt. Neben der konkreten Geometrie der Einbausituation geht es dabei vor allem um den Wärmeübergangswiderstand aller beteiligter Materialien wie etwa Bauteil, Bauteilgruppe, Luft im Innenraum, Umhausungen und Luft im Außenraum. Bei Festkörpern kommt man noch relativ leicht zu stimmigen Simulationen, wenn man Masse und Wärmeübergangswiderstand einzelner Materialien — wie etwa von Kupfer oder Kunststoffen – kennt.

ebm-papst im Rechenzentrum

Schon baulich gesehen gleicht kein Rechenzentrum dem anderen. Deshalb gibt es mit ebm‑papst auch nicht nur eine gute Lösung, sondern viele verschiedene.

Allerdings kann es auch hier knifflig werden, wenn es beispielsweise um den Widerstand an Bauteilkontakten geht, also um den Übergang zwischen Einzelteilen von Baugruppen. Hier spielen Faktoren wie Oberflächenrauigkeit, im Klebstoff eingeschlossene Luftbläschen oder Lücken eine Rolle. Die größte Herausforderung bei der Thermosimulation sind aber immer die Wärmeübergänge von Festkörperoberflächen zur Luft und andersherum, von denen es in konkreten Bausituationen oft gleich mehrere hintereinander gibt. Exakte Simulationen sind wichtig, da schon eine Temperaturdifferenz von ein oder zwei Kelvin signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer elektronischer Bauelemente hat.

Schreiben Sie einen Kommentar