Ein Pumpenantrieb aus St. Georgen hilft, Stickoxide in Dieselabgasen zu verringern

Die Euro-6-Norm reduziert den zulässigen Schadstoffausstoß von Dieselmotoren deutlich – von Rußpartikeln ebenso wie von Stickoxiden (NO X ). Die strengen Grenzwerte, die am 1. September 2014 in Kraft treten, lassen sich über eine Verbesserung der Verbrennung im Motor allein nicht einhalten. Daher setzen viele Hersteller von Nutzfahrzeugen und Pkw auf die sogenannte Selective Catalytic Reduction (SCR). Bei dieser Form der Abgasnachbehandlung reduziert die Zugabe einer hochreinen Harnstofflösung die Stickoxidemission. Eine leistungsstarke wie zuverlässige Pumpe mit einem ebm-papst Antrieb spritzt das Harnstoff-Additiv ein.

„In Nutzfahrzeugen wird das Standard werden“, ist sich Peter Metzger, Vertriebsleiter Automotive bei ebm-papst in St. Georgen, sicher. Denn bei Dieselmotoren von Lkw ab 3,5 Tonnen müssen die Abgase den Vorschriften gemäß weitgehend von Stickoxiden befreit werden. Im Vergleich zur Euro-5-Norm sinken die NO X -Grenzwerte um 80 Prozent auf 500 Milligramm pro Kilowattstunde. „Bei Pkw hängt das stark von der Motorisierung und der zukünftigen Gesetzgebung ab. Für kleinvolumige Dieselmotoren ist das System nicht unbedingt notwendig, da der Ausstoß ohnehin unter den momentan gültigen Grenzwerten liegt“, erläutert Metzger. „Eine weitere Verschärfung ist allerdings zu erwarten.“

Um Stickoxid unschädlich zu machen, setzen Kraftwerke schon seit längerer Zeit auf die Zugabe von Ammoniak in den Rauchgasstrom. Ammoniak ist jedoch ein stark reizendes, giftiges Gas – ein Gefahrgut, das nur unter Druck verflüssigt transportiert werden kann. Für den mobilen Einsatz im Kraftfahrzeug ist Ammoniak daher ungeeignet. Mithilfe eines chemischen Kniffs lässt sich der Reinigungsprozess jedoch auch in Lkw und Pkw einsetzen: Das fahrzeugtaugliche SCR setzt in Wasser gelösten Harnstoff als Additiv ein, das nur unter starker Hitzeeinwirkung in seine Ausgangsbestandteile zerfällt. Eine inzwischen bewährte Lösung.

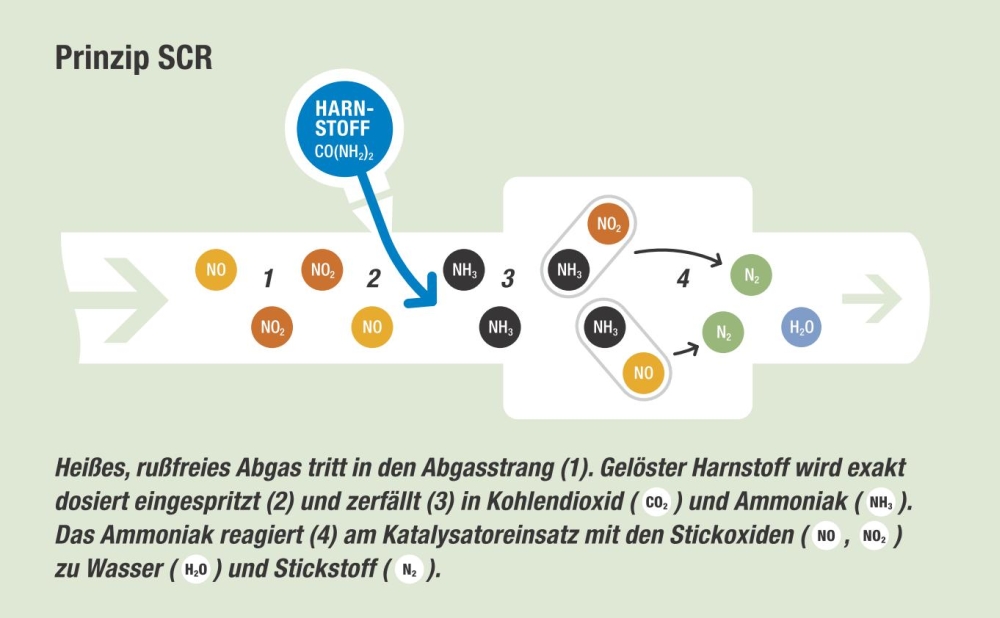

Das praktisch rußfreie Abgas tritt aus dem Motor in den Abgasstrang. hier wird nun dosiert in destilliertem Wasser gelöster Harnstoff zugesetzt. Der Harnstoff zerfällt bei den hohen Temperaturen sofort in Kohlendioxid und Ammoniak. Dieses reagiert am nachgeschalteten Katalysatoreinsatz mit den Stickoxiden zu Wasser und Stickstoff – und reinigt so das Abgas. Im Schnitt verbraucht dieses Verfahren rund sechs Prozent des Kraftstoffs an gesättigter Harnstofflösung. Ein 60-Liter-Tank Additiv reicht so für rund 4.000 Kilometer bei einem Dieselverbrauch eines Lkw von 25 Litern pro 100 Kilometer. Der Spritverbrauch sinkt jedoch gleichzeitig, da der Dieselmotor verbrauchsoptimiert läuft.

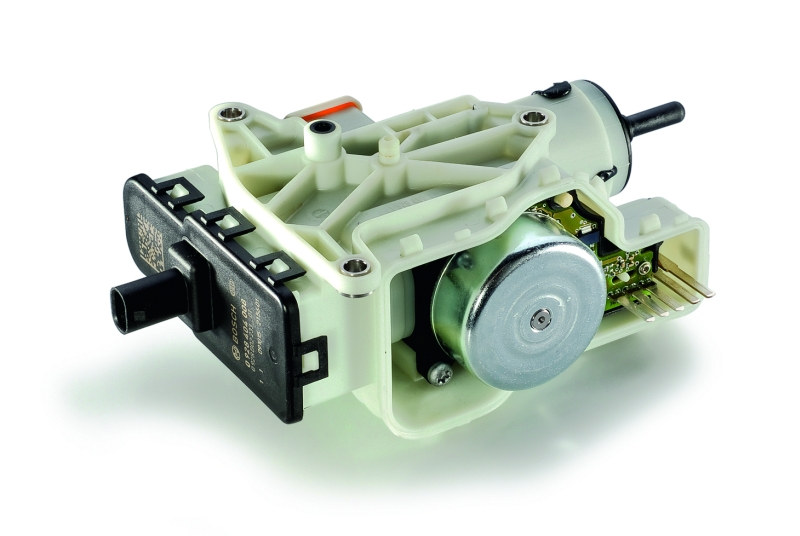

Für diese Art, die Stickoxidemission zu verringern, entwickelte Bosch ein Fördermodul und eine Dosiereinheit. Die Reduktion der Stickoxide muss über einen weiten Volumenstrombereich zuverlässig arbeiten. Harnstofflösung wird bei Minusgraden fest, eine interne Heizung im Dosiergerät muss daher nach Motorstart schnell die Leitungen auftauen. Die Menge des Additivs, das die Pumpe direkt in den Abgasstrang spritzt, muss exakt an die Stickoxidmenge im Abgas angepasst werden. Ein geschlossener Regelkreis mit Istwert-Vorgabe durch einen NO X-Sensor taktet dabei das Additiv per Düse mit 1 Hertz genau dosiert in den Abgasstrang. Unter einem Systemdruck von 9 bar gewährleistet die Dosiereinheit den nötigen Massedurchsatz: von 36 Gramm in der Stunde bei Leerlauf bis zu 7,2 Kilogramm unter Volllast. Bricht der Druck ein, ist die Entstickung unvollständig – eine anspruchsvolle Aufgabe für den Pumpenantrieb.

Bosch bezog daher die Antriebsexperten von ebm-papst St. Georgen mit in die Entwicklung ein. „Bosch suchte einen Partner, mit dem die Entwicklung von Motor und Elektronik möglich war“, erläutert Peter Metzger. Ein modulares Antriebskonzept mit EC-Motor ist dabei herausgekommen. Die modulare Bauweise ermöglicht, immer dem aktuellsten Stand der sich verändernden gesetzlichen Vorgaben zu folgen. Pumpe, Hydraulik und Elektronik sind einzeln austauschbar.

Die Schwarzwälder Antriebsexperten lösten diese Herausforderung elegant: Die im Hause gefertigten Außenläufermotoren sind bekannt für sehr guten Gleichlauf und hohes Drehmoment schon im Anlauf. Zudem bauen die Antriebe sehr kompakt. Diese Grundeigenschaften nutzten die Entwickler und verbesserten den Antrieb für Kfz weiter. Sie optimierten die elektromagnetische Verträglichkeit für den mobilen Einsatz und legten die Lagerung sowie alle anderen Komponenten auf eine hohe Lebensdauer im geforderten Temperaturbereich aus. Die Lastprofile sind automotivetypisch und beanspruchen den Motor nicht nur wenn im Betrieb, sondern auch im nicht bewegten Zustand. „Im Dauerbetrieb mit konstanter Belastung sind das über viereinhalb Jahre“, betont Metzger. „Bei einem Lkw entspricht das einer Laufleistung von mehr als einer Million Kilometer.“

Der hochpolig aufgebaute Motor sitzt zusammen mit der elektronischen Kommutierung auf einer Platine und hat variable Baulängen. So reichen die acht Millimeter Bauhöhe in der Leistung für den Pkw-Betrieb. Dem größeren Massedurchsatz bei Nutzfahrzeugen entspricht die 13-Millimeter-Version. Beide sind mit Weitspannungseingang ausgerüstet und erlauben so den Einsatz am 12/24-Volt-Bordnetz. Die von der Automobilindustrie geforderten hohen Ansprüche an Zulieferkomponenten erfüllt die 100-prozentige Qualitätskontrolle der vollautomatischen Fertigung spielend.

Für die Kraftfahrzeugindustrie werde die Abgasbehandlung mit SCR in den kommenden Jahren ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, unterstreicht Peter Metzger. „Die Umweltanforderungen werden auch international erheblich steigen. Daher werden schnell Märkte dazustoßen, bei denen Abgasbehandlung momentan kaum eine Rolle spielt.“

Das Verbrauch-Ruß-Stickoxid-Dilemma

Im Zylinder eines modernen Diesels wird reine Luft komprimiert, die allein durch die Kompressionswärme eine Temperatur von 800 bis 900 Grad Celsius erreicht. Über die Düse werden fein verteilte Kraftstoff-Tröpfchen eingespritzt, sie verdampfen und verbrennen durch Selbstentzündung in der heißen Umgebung. Entstandene Rußpartikel können unter höchster Verdichtung und durch eine ideale Wahl des Einspritzbeginns bei möglichst hoher Temperatur verbrannt werden. Diese auf niedrigen Verbrauch und geringe Rußentwicklung abzielende Verbrennung begünstigt jedoch die Entstehung von Stickoxiden. Um dennoch gleichzeitig Kraftstoffverbrauch, Rußentwicklung und Stickoxidemission niedrig zu halten, wird im Kraftfahrzeugbereich auch auf nachgeschaltete Abgasreinigung gesetzt: die katalytische Abgasbehandlung oder SCR-Technologie.

Im Zylinder eines modernen Diesels wird reine Luft komprimiert, die allein durch die Kompressionswärme eine Temperatur von 800 bis 900 Grad Celsius erreicht. Über die Düse werden fein verteilte Kraftstoff-Tröpfchen eingespritzt, sie verdampfen und verbrennen durch Selbstentzündung in der heißen Umgebung. Entstandene Rußpartikel können unter höchster Verdichtung und durch eine ideale Wahl des Einspritzbeginns bei möglichst hoher Temperatur verbrannt werden. Diese auf niedrigen Verbrauch und geringe Rußentwicklung abzielende Verbrennung begünstigt jedoch die Entstehung von Stickoxiden. Um dennoch gleichzeitig Kraftstoffverbrauch, Rußentwicklung und Stickoxidemission niedrig zu halten, wird im Kraftfahrzeugbereich auch auf nachgeschaltete Abgasreinigung gesetzt: die katalytische Abgasbehandlung oder SCR-Technologie.

Schreiben Sie einen Kommentar